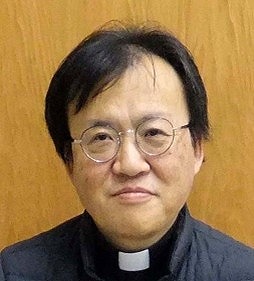

次の月曜日から秋が始まるかも知れないというニュースを聞いた、9月26日金曜日の夜、私は日本へ来て新たに夏を迎えました。

日本へ来てよく聞いた話は、なぜ日本へ来たのか、ということです。

それは簡単に言うと、私が話せる外国語が日本語だけだったからです。

修道会でサバティカルの期間を志願する人は、その期間中に何をするかの計画を立てて、修道会管区長に送らなければなりません。

何の計画もなく、ただ休みたいという願望は聞いてくれません。

それで、私のサバティカルが認められるために、一番合理的に見える根拠を考えてみたら、何か学問的なことを学ぶには一年間では時間が足りないし、サバティカルの期間が始まるのは一学期が終わった後(7月末)だから、一年コースの学校を通うこともできないから、どこかで経験することを決めましたけど、韓国国内にいると、他人の仕事に呼ばれると面倒くさいし、外国に行くと新しい言葉を学ぶのが大変だと思って、すでに知っている日本語が使える、日本に来ることを決めました。

新しい言葉を学びに行ってもいいのではないか、と思うかも知れませんが、英語とかは以前学んだことがありましたが、何年かかっても上達できなかったので、自分はアメリカやヨーロッパの言葉には向いていないと思いました。

それに、日本のクラレチアン会は韓国と違って、主に小教区の活動をしています。

韓国で小教区の実習で教区司祭といっしょに居住したことがありますが、修道会の共同体と異なる生活方式に寂しい思いをした経験があって、今度はクラレチアン会の共同体の小教区の活動を体験して、過去の寂しい思いを記憶の中から消したいと思ったのです。 “枚方教会で修業中のフランシスコ金(キム)神父です” の続きを読む

お知らせ(11月)

◎ミサ時間変更 11月9日(日)のみ

・9時が8時30分に

・11時が10時に変更

◎つぼけんコンサート

・11月9日(日)ミサ後の11時30分開演 教会聖堂にて

「枚方宿ジャズストリート」に協賛し、聖堂は会場の一つになっています。一般の人たちも来られます。コンサート後、集会の家にてコーヒー無料のおもてなしがあります。ふれあい募金のご協力をお願いします。 “お知らせ(11月)” の続きを読む

教会学校 芋ほり合宿

10月18日(土)~19日(日)に芋ほり合宿を行いました。

入れ替わりもありましたが、大人13名、子供16名の参加でした。

芋ほり、バーベキュー、侍者練習、挑戦状探し、ボッチャをしました。

酷暑の影響もあり、芋の収穫は少なかったですが、虫を発見したりと楽しんでいました。

侍者練習では、みんな真剣にしっかり聞いていて、明日一緒に侍者やろうねと約束した子もいたようです。

挑戦状探しでは聖書に関連した間違い探しやクロスワードパズルをして、解けた子達から、お菓子をかけた射的をしました。

ボッチャは夕食の準備をしている大人達のところまで歓声が響くほどの盛り上がりでした。

自由時間では、室内を走らないように工夫した遊びを考えたり、射的の難易度を上げたりして遊んでいました。

初対面の子がいた中でも、すぐに仲良くなり、泊まる予定ではなかった子も泊まることになったりと楽しい時間を過ごしてくれたように思います。

下準備から寝かしつけまでしていただいた梅﨑神父様や遊んでくれたキム神父様とフリオ神父様、そして寄付や寄贈してくださった方々のおかげで子供達の笑顔溢れる合宿となりました。

怪我もなく無事に終えられたことに感謝いたします。

(教会学校リーダー A)

婦人会黙想会

10月2日木曜日、高槻教会の主任司祭、清川泰司(せがわたいじ)神父様をお招きして、「救いの歴史」をテーマに黙想会が行われました。

まずは10時からミサ、そのあと講話が始まりました。講話には梅﨑神父様も参加してくださいました。

清川神父様によると「救いの歴史」とは、旧約・新約聖書を通して描かれる「神の人類ヘの愛の物語」。

天地創造からイエス・キリストの十字架上での死、復活、昇天。そこから教会が生まれます。

午前の部は「神の言葉(ロゴス)」による天地創造から、楽園追放、イスラエルの民の歴史、午後の部では、「神の言葉(ロゴス)を語る御子イエス・キリストの「派遣」による人類の再創造(復活)計画。

イエス様が十字架にかけられて亡くなることによって、人類救済を求める神の計画が成就するのです。 “婦人会黙想会” の続きを読む

レジオマリエ 海の星 集会2500回

1968年に設立されたレジオマリエ 海の星プレシディウム(木曜レジオ)は、9月25日(木)に2500回目の集会を行うことができました。

これもひとえにマリア様の見守りと枚方教会の皆様のご理解ご協力の賜物と深く感謝申し上げます。

57年という長い歳月を多くの諸先輩がマリア様と共に祈りながらつないできたこの活動をこれからも真摯に努めてまいりたいと思っております。

どうぞよろしくお願い致します。

木曜レジオは、病気や高齢や様々な理由により教会に来ることのできない兄弟姉妹を訪問し、聖体奉仕をさせていただいております。

会員だけで伺うこともありますが、おもに神父様と一緒に訪問しております。訪問を希望される方は、ご遠慮なく教会にご一報ください。

ガールスカウト大阪・関西万博に参加して

9月21日(日)、ガールスカト大阪府第72団のスカウト10名とリーダー3名で、大阪市夢洲で開催された万博に参加しました。

全国のガールスカウトが集まって交流を行うイベントがあり、初めて会う遠方のスカウトと名刺やプレゼントを交換したり、写真を撮ったりして、同年代の仲間が全国にいる喜びを感じました。

また、この日は、『私たちのアクションが地球をまもる』と題して、以前から大阪府のガールスカウトが力を入れている、海洋プラスティックゴミ問題に対する活動報告も行なわれました。

他にも、環境省の展示では、和紙を作る際に出る「カジガラ」を再利用することで、里山を保全する取り組みも知ることができました。

今回の万博参加は、「地球に優しい未来とは何か?」という難しい問題を、小さなスカウトも楽しみながら考えることができた、とても有意義な機会でした。

(ガールススカウト 0)

敬老のお祝い

9月14日(日)、9時と11時に、敬老のお祝いの意向でミサが挙げられた。

両ミサ合わせて90名ほどの対象者が参加され、竹延・梅﨑両神父から病者の塗油の秘蹟を受けられた。

ミサ後は、記念品とうどんの無料券が配られた。