子育てには夜泣きはつきものです。両親は、夜中に火が付いたように泣き出した子どものオムツを替え、ミルクを与え「大丈夫、心配ない」と語りかけます。

するとさっきまで泣いていた子どもが何事もなかったように眠りにつく。

それにしても「一体何が大丈夫で心配なのだろうか」。

まずは部屋の中に恐ろしい存在が潜んでいないという安心感です。

自分を攻撃するものが部屋の中にいては安心して眠りにつくことはできません。

しかし知らず知らずのうちに両親は、もっと大きな事を子どもに約束しています。

それは「世界は大丈夫、人生は心配ない」という大きな約束です。

やがて子どもは大きくなって大人の限界を知ることになるが、その時にはもっと大いなる存在への包括的信頼を持つことになります。

この話は私が大学に通っている時に教育哲学を専門とされている恩師が教えて下さったものです。

守られているという被包感なしに、教育は成立しないそうです。

子どもの頃に「世界は大丈夫、人生は心配ない」と育てられた私ですが、中学生、高校生の頃には、どちらの学校も精神的荒廃が凄く、それは学校に所属する学生の行動になって現れていました。

どの学校でも、いじめ、不登校、暴力を体験しない子どもはいなかった。

「学歴や資格がなければ未来はない」というのが学校の中で教えられる絶対的な教義で、「世界は大丈夫、人生は心配ない」と言っていた親自身の価値観もその頃にはすっかり変わってしまいます。

“希望 梅﨑隆一神父” の続きを読む

河内キリシタンの希望 主任司祭 竹延真治

大東市には三箇(さんが)という所があり、三箇五丁目には菅原神社がある。

中世には水月院というお寺も存在したが今は廃寺となっていて、わずかに墓所だけが菅原神社の脇に残っていて、数基の古びた墓碑が並んでいる。

その墓碑の一つには、次のような句が刻まれている。

「城は灰 埋もれて土と なりぬとも 何をこの世に 思い残さん」

三箇の真正面にそびえる飯盛山の山上で、1563年に73名の武士がヴィレラ神父より洗礼を受けた。

全盛期には河内には6千人ものキリシタン(カトリック信者)がいたのだという。

その中の中心人物が三箇サンチョという武士で、彼の居城がいまの菅原神社あたりにあったと言われている。

三箇は、当時、大きな池の中に浮かぶ島で、フロイスの『日本史』によれば、サンチョはクリスマスや復活祭には池に船を浮かべ、投網を投げて魚を獲り、信者・未信者を問わず御馳走を大盤振る舞いしたのだという。

まさしく三箇サンチョは河内キリシタンのドン(首領)であり、彼の慈愛に満ちた生き方が多くの河内人を信仰に導いたのだろう。

しかしながら、その河内キリシタンは20年しか存続できなかった。

豊臣秀吉のバテレン追放令や国替え政策で河内のキリシタンは滅亡した。

その最期はほとんど伝わっていない。

“河内キリシタンの希望 主任司祭 竹延真治” の続きを読む

司祭叙階25年目 梅﨑隆一神父

司祭への召し出しとは、神の呼びかけに答える事だと教えられていました。

しかし、私が終生誓願を立てる前に問題になったのは「あんな馬鹿な人が神父になっていいのですか」という事実でした。

馬鹿なのは昔から知っている事で、特に高校生の頃、通っている学校の事で馬鹿にされました。

大学に入っても「あんたが大学に入ったのは、私の推薦書のお陰だ」と念押しされたり、今でも「梅﨑神父の話す英語を聞くと(レベルが低いので)安心する」とも言われます。

馬鹿である事は知ってはいても、人から言われて悲しくないわけがありません。

それよりもショックなのは、修道者、司祭を決めるのは、神ではなく、賢く力のある人が権利を勝ち取る事であるという考え方です。

人の賢さが決め手になるなら、召命に限らず教会の決定にも神のみこころなど必要ありません。

やがて司祭になり1年も経たずにうつ病になり、病気が治らないまま仕事をさせられていて、6年目にインドに行けと言われた。

“司祭叙階25年目 梅﨑隆一神父” の続きを読む

聖年 梅﨑隆一神父

聖年の理解は、レビ記に書かれているヨベルの年(レビ記25:25ー54)が起源です。

レビ記25:1-7には7年に一度農耕をせずに土地を休ませ(安息の年)、それを七回繰り返し、50年に一度ヨベルの年として祝ったとあります。

ヨベルの年には、先祖代々の土地が無償で返却され、同朋の奴隷が解放されました。

『新カトリック事典』によると、やがてキリスト信徒によって始められた巡礼の習慣が広がり、100年ごとに大赦免の年であるとの考えが一般化します。

ボニファティウス八世は、100年ごとに全ての罪がゆるされる霊的な年としての聖年を構想し、1300年大勅書をもって祝うことを定めました。

その後、期間は短くなっていき、1470年パウルス二世の頃になると25年ごとに祝うことになりまた。

これが通常聖年となりました。

“聖年 梅﨑隆一神父” の続きを読む

クリスマスの思い出

主任司祭 竹延真治

わたしは、60歳半ばにもなる今でも母に対する愚痴を信徒に向かってこぼす。

その多くは、「母のエリート教育のおかげで自分の精神性はズタズタになり、こんなおかしな神父(というより人間)になってしまった」という内容のものだ。

齢を取ってくるにつれ、最近のできごとについては忘却がひどいのに、昔の思い出はあふれるようによみがえってくる。

だが、その中には母に感謝すべきこともあるのだ。先日はこんなことを思い出した。

まだわたしが小学生だったころ、ある寒いクリスマスイブの夜遅く、母とわたしたち兄弟は所属する町の教会で夜半のミサに与った後、最寄りの駅から自宅に戻るためにバスを待っていた。

バスがなかなか来ないので母はわたしたちを連れてタクシー乗り場に向かおうとした。

バスを待つ人の列の後ろに、見覚えある白髪で痩身の老人を見かけた。

母は、歩み寄って、「いっしょに乗りませんか?」と声をかけた。その人は、わたしたちと同じ集落に住む韓国人の老人で、一人で住み、リヤカー引いて廃品回収を生業とされていた。

“クリスマスの思い出

主任司祭 竹延真治” の続きを読む

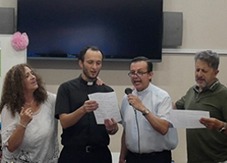

イルヴィン神父送別会

9月22日(日)、日本語研修のため枚方教会に1年間滞在されていたザベリオ会のイルヴィン神父の送別会が催された。

イルヴィン神父は11時ミサを司式され、メキシコから来日されたご両親も参列された。

また、インドから日本に司祭を派遣する準備のため来阪された「神のみ旨会」管区長のジョニー神父も一緒にミサをささげた。多くの信徒が送別会に参加し、心優しい神父との別れを惜しんだ。

信仰のしるし

助任司祭 梅﨑 隆一

イエスは使徒たちを宣教に遣わすにあたり、「異邦人の道に行ってはならない、むしろ、イスラエルの失われた羊のところへ行きなさい」と言われます。

世界で最初のユダヤ人はアブラハムでした。彼が神によって選ばれたのは、全ての民が神の祝福に入る為でした。

やがて、アブラハムから多くの子孫が生まれました。イエスは、まずユダヤ人が悔い改めて回心し、回心したユダヤの民が神の祝福を、生き方で示すことになると考えていました。

しかし、そんなイエスの考え方に転機が訪れます。

それは百人隊長とシリア・フェニキアの女との出会いでした。

“信仰のしるし

助任司祭 梅﨑 隆一” の続きを読む

スカウト礼賛(らいさん)

主任司祭 竹延真治

2012年に大阪教区のスカウト担当司祭の任命を受けた。

前任者が引退を当時の大司教様に申し出た時、少年時代にボーイスカウトの経験があるわたしに白羽の矢が立ったのだ。

スカウト経験があるとは言っても実際には中1でボーイスカウトをやめている。

遅くまで「おねしょ」の癖が治らなかったわたしは、キャンプ生活自体が針の上のむしろで、実際にテントで宿泊した夜にしくじってしまったこともある(神の助けか、その夜は土砂降りの雨が降りテント内に浸水、みんなの寝袋もびしょ濡れになりバレなかった!)。

「おねしょ」以外にも不器用で動作が鈍く、友達づくりが苦手なわたしは、ボーイスカウトをそれ以上続けることはできなかった。

スカウトを途中でやめたことで大変な劣等感があるから、わたしは「誰か他の神父様を任命してください」と司教様にお願いしたが、引き受けてくれる司祭が他にみつからず、やむなく教区のスカウト担当司祭を引き受けることになった。

就任直後、スカウトを自分の教会から追い出そうとする司祭が出てきた。

「国旗掲揚をするスカウト活動は軍隊のようだからうちの教会には置けない」というのだ。

幸いに司教様の仲裁を受けて何とか解決を見たが、これをきっかけにわたしはスカウト活動の歴史と意義を勉強しはじめた。 “スカウト礼賛(らいさん)

主任司祭 竹延真治” の続きを読む

振り返ってみる

助任司祭 梅﨑隆一神父

「神の国は次のようにたとえられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う」(マタイ13-45)。

このたとえ話の目的が「商売とは何か」を語ることであれば、「その真珠を高く売って、元手を回収し、更に大きな儲けを手に入れた。」という結論になると思います。

しかし神の国のたとえ話ですから、商人は儲けのためではなく、真珠そのものを手に入れるために、自分の持ち物をすっかり売り払ったということではないかと思います。

「真珠があまりにも素晴らしいもの」だったので商人であることを辞めてしまったのでしょう。

持ち物をすっかり売り払い、人生や命をかけても悔いの無い生き方って何だろう。

そんな問いを持つ私は神様に呼ばれ、36年前に私は、カバン一つに荷物を入れて修道院に入りました。

呼ばれた確信はありますが、私は弱いので同じ気持ちをずっと維持して生きることができません。

神の国の真珠とは社会の常識から見たらありふれたものです。

「子どもとお菓子を分け合って、幸せな気分になること」

“振り返ってみる

助任司祭 梅﨑隆一神父” の続きを読む

ああ、いとしの聖霊降臨祭!

主任司祭 竹延真治

わたしは素直だが、ひねくれてもいる。

「クリスマスおめでとうございます!」と、12月24日のクリスマスイブや翌日の主の降誕の主日には信者の皆さんに向かって挨拶するにはするが、本心は「何もめでたくなんかないワイ!」と思っていたりする。

クリスマスがおめでたいとすれば、わたしの場合は、心からあふれてくる信仰の感情によるのではなく、ただ、教会行事が無事に無事故で終わったからだけなのである。

そんなわたしだが、クリスマスがとっくの昔に過ぎ、正月も終わろうとする頃に、突然「幼子イエスが自分の中にやってきてくださった」ことがしみじみと思い起こされる夜を迎えることもある。

スペインでは、クリスマスではなく、1月6日の主の公現の日に子供たちにクリスマスプレゼントを渡す習慣があるという。

典礼暦と、そこで祝われる祝日が心から実感できる日との間に時間差があるのは、ひょっとしたらわたしだけではないのかもしれない。

復活祭についてはさらにこの時間差は増してくる。

長い悲しみの期間の四旬節を過ごし、聖金曜日にイエスの受難を思い起こすことで負の感情はいやが上にも増してくるのに、その直後の復活祭で、打って変わって「御復活おめでとう!」と心から喜ぶような豹変(ひょうへん)はわたしにはできない。 “ああ、いとしの聖霊降臨祭!

主任司祭 竹延真治” の続きを読む